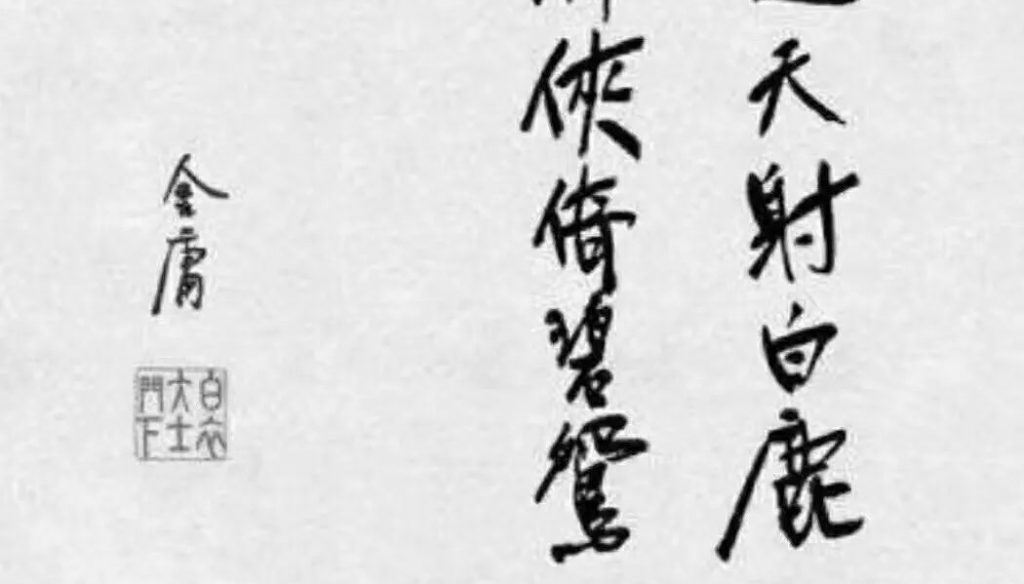

今天下午(10月30日),金庸在香港养和医院因病去世。

我们真地可以说,一个时代过去了。

还记得一个蝉鸣不休的午后,在电视上看到《新碧血剑》,金蛇郎君隐身在温仪窗外的夜幕下,幽幽念出这句:

红红翠翠,年年暮暮朝朝; 脉脉依依,时时鲽鲽鹣鹣。

几句缱绻的对白,一缕悠长的余韵,让年幼的我开始懵懂体会到中文的精妙。

而午马饰演的袁崇焕副官自行刺瞎双眼,清军派出的杀手用毡帽遮天蔽月封印金蛇剑,大决战时碧血剑发功激起漫天水幕……这些如梦似幻的片段,都深深埋进我对七岁那年夏天的回忆,构成后来让我想象力驰骋的草原一角。

岂止是我,金庸的作品和延伸出的影视游戏内容,已经扎根于几代东方人的共同回忆之中。

金庸横跨了民国、港英(同时期两岸是毛和两蒋)、97回归之后这几个大时代。

他的文字,写的既有家国情怀,乔峰郭靖张无忌等都是为国为民的侠之大者;也有小农思想,比如天地会群豪互相攻讦让无赖韦小宝上位。

青春时期对金庸笔下的陈家洛和天地会还颇为不满,认为这是原名查良镛的他因为自己出自包衣家族海宁查氏,美化胜利者,污名失败者。

再后来,读了南明史才发现,金庸笔下的江湖人士,只不过是那个时代的庙堂士人的投射罢了——在八旗大兵压境之时,唐王鲁王、绍武永历还能为一个省份、一座城池的地盘大动干戈,互相攻伐,然后被清军各个击破,玉石俱焚,灰飞烟灭。

金庸写的,其实是东方的人性。

古语有云,鹬蚌相争渔翁得利。《史记》有载,秦人离间赵王亲信与李牧,伐灭赵国立竿见影。《隋书》有录,“(突厥)佗钵(可汗)益骄,每谓其下曰:‘我在南两儿(北齐北周)常孝顺,何患贫也?’”

中国人的历史,常常是在重复一个又一个似曾相识的循环。

金庸只不过把这些往事,还有对打破/改善循环的期待,化作江湖传奇和巨侠风范,统统写到了武侠故事中。

有句话说得好,一个东方人,是没法通过联邦党人文集理解自由的要义的。但通过他的小说可以。

而我们,喜欢金庸笔下的故事和人物,恰如我们无比钟爱着这个国度。爱这个国度的人越多,喜欢金庸作品的人也越多。

只不过,金庸陨落前后,他的表哥(云中鹤)徐志摩被调侃成渣男范本,连徐追求过的林徽因都顺带被某些自媒体污名成绿茶。越是耸人听闻,越能博取流量,这样的大数据智能兴趣推荐娱乐至死时代,又有谁能安坐书斋,书写/画另一个家与国的故事呢?